かえつ有明 イブニング説明会@東京国際フォーラム

私立学校の学校説明会は年間を通して何度も行われるが、かえつ有明では各回の演出やテーマに趣向を凝らす。11月10日に東京国際フォーラムで行われたかえつ有明のイブニング説明会は、従来の学校説明会の様相を超えた「かえつ有明ビジョン」とも呼ぶべき未来の教育のあり方を考えるシンポジウムであった。

有楽町の東京国際フォーラムでイブニング説明会の実施となれば、やはり父親の姿が目立つ。会場にはざっと60組ほどの来場者。座席が追加で用意されるほどの盛況ぶりだ。こういった状況は、このところ説明会を実施するたびに見られる光景で、かえつ有明の人気が安定的に上昇していることが感じられる。

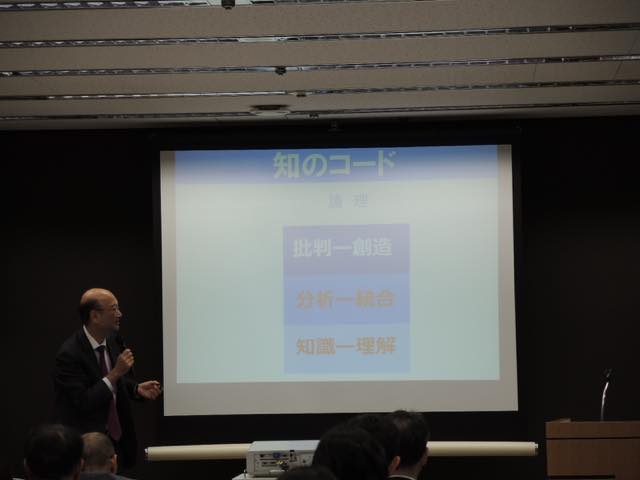

この日の前半は、大学入試問題研究に充てられた。2020年に向けた大学入試改革がどこへ向かおうとしているのか、その変化の兆しを、すでに出題されている入試問題から、石川校長先生が読み解く。東大の帰国生入試問題などを紹介しながら、ブルームのタキソノミーにおける思考レベル、また、その思考レベルを評価するための基準である「かえつ有明知のコード」についての説明が続いた。

さすが有楽町に集まるビジネスマンの父親だけあって、入試問題に対する興味と関心は相当高い。前のめりになって聞いている様子がよくわかる。従来の「知識・理解」型から「批判・創造」型へと学びのシフトが必要な時代が来ていることは、日々の業務を通して肌で感じているのであろう。

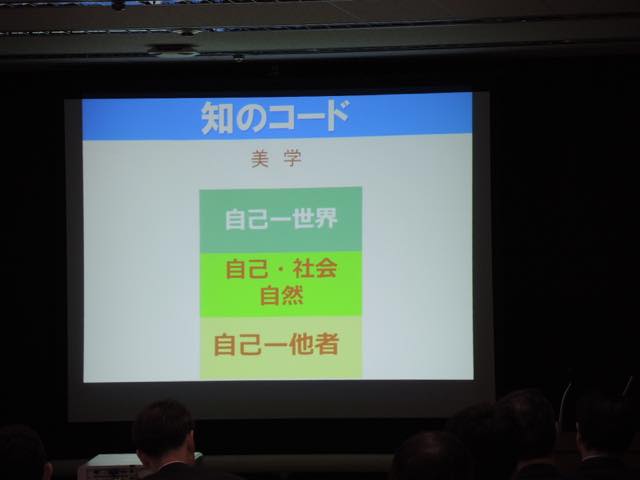

石川校長は、思考レベルを広げるだけではなく、学びの領域についても広がりを持って考えることが必要だと、入試問題からアートへと話を移していく。知のコードで言えば「論理コード」から「美学コード」へのシフトである。そこで美術の井上先生へとマイクが渡された。

井上先生は、オルセー美術館のリマスターアート展での生徒の活動について話された。興味深かったのは、この活動を、生徒が自分と他者を関係づけていくプロセスとして捉えていた点である。絵が巧いとか巧くないとかの観点ではなく、自分と世界との関係性としてアートを捉えている点が、かえつ有明のアート教育の特長なのだ。

説明会後半では、かえつ有明を卒業した現役大学生たちによる母校の紹介が続いた。

東大理科1類に入学した生徒は、この春の受験で実際に解いた順天堂大学医学部の問題(キングスクロス駅の写真をみて自由に論述する問題)に触れ、「このような問題はやっていて楽しかった」という感想を述べた。これは率直な感想である。かえつ有明に在籍していた頃、学期末に「『グレートギャッツビー』において気づいた象徴(シンボル)について1500語(3000字相当)で述べよ」という英語エッセイの課題を与えられたことを回想しながら、解釈というのが唯一の正解ではなく、かといって何でも正解というものでもない、知的な構築物であることを学んだのだという。

交換留学の体験で慶應法学部にAO入試で合格した生徒は、決して優等生ではなかった自分が留学しようというモチベーションを維持できたのは、帰国生以外の生徒も英語のレベルを上げていくことのできるシステムだったと話す。手厚い指導によって一般クラスからアドバンスクラスへ、そして留学から戻ってからはオナーズクラスへと、自分の英語力が上がっていることを実感でき、留学や英語を通して学んだことをアピールした結果が、慶應法学部合格だったのだという。

慶應の看護医療学部に進学した生徒は、先生のきめ細かい指導や面倒見に支えられたと話した。もともと消極的で自分から進んで質問ができないタイプだったらしいが、定期的に行われる個人面談の機会を利用することで質問することへの抵抗感が弱まり、放課後講習や自習室も積極的に利用するようになったと語る。

学びのスタイルは三者三様であるが、共通していたのは、自分が何をしたいのかということに対する自覚であった。知識とは何かという哲学的な問いをきっかけに、脳や宇宙の研究に進むことを目標にしたり、海外で経験したことがきっかけで社会における公正さについて考えようと法律や政治に興味を抱いたり、あるいはまた、人の命の大切さに触れ、医療の道を志したりといった具合である。

それぞれの生徒にとって大学選びは自分を探求するプロセスの一部なのである。自分が何者であるかということに問いを立てながら、まずは感性を頼りに自分の興味のある道を歩んでいこうとする卒業生の姿は、かえつ有明が目指す教育が、確実に成果を上げている何よりの証拠なのだと了解できた。