かえつ有明 教科横断型研究授業

2月18日(水)かえつ有明で教科横断型研究授業が実施された。今回の研究授業は成果の発表というよりも、外部の先生や授業に参加する生徒たちのフィードバックを得ることで、教える側の授業デザインをリフレクションすることに重点を置いているという。積極的に外部の意見を取り入れて、自分たちの成長の材料にしようというのだから、かえつの先生方の学習者たらんとする精神には頭が下がる。

当日は冷たい雨の降るあいにくの天気であったが、玄関のところでは中学生が傘袋を用意して来場者をお迎えしてくれていた。

先生の熱意というのは、生徒に伝わるものだ。授業会場での準備で忙しい先生に代わって生徒たちが受付でホスピタリティを発揮しているのは、そういった先生方の真剣な思いを感じているからこそだろう。

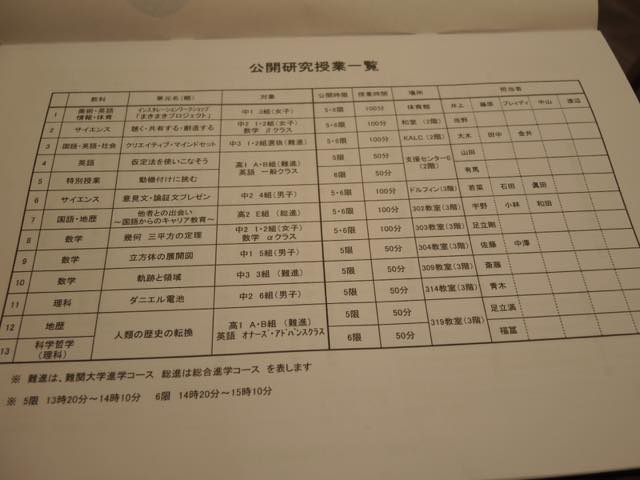

授業は全部で11会場で実施された。20人以上の先生が、それぞれのプログラムで「教科横断型」に挑む。忙しい入試業務の合間を縫って、これほど多くのプログラムが計画されたことに驚愕する。

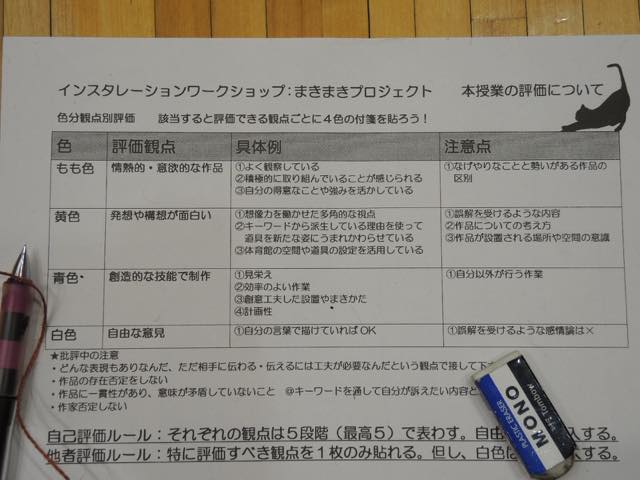

いくつも魅力的なプログラムがある中で、最も外部の先生方の注目を集めていた授業が「クリエイティブ・マインドセット」であった。ルーブリックによる自己評価や振り返りを組み込み、この授業の目標を各自が意識する仕掛けになっていることが、配布された授業案からはっきり分かる。

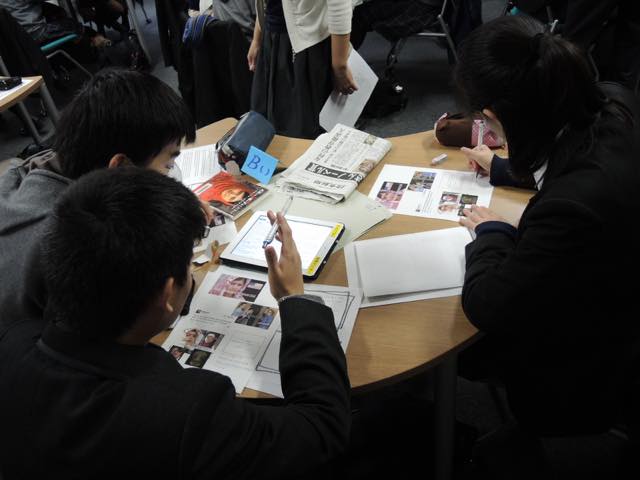

生徒一人一人がこの授業での目標を定め、自己評価を終えると、ノーベル平和賞受賞者のマララ・ユフザイさんを題材に、チームメンバーがそれぞれ別のグループに参加しながら異なる視点から情報収集を行う。その情報を各自持ち帰りシェアするというジグソー法を用いながら、クリティカルに情報収集と分析を行っていく。

おそらく授業担当の先生方が想定していた通り、生徒たちは、ブルームタキソノミーの知識→理解→応用の階段を確実に進んでいった。後半のディスカッションではさらに「平和」の定義を問いかえすことで、分析→統合と、メタ認知のレベルに突入していった。

自己評価=気づき(リフレクション)は、金井先生がよく使う手法である粘土細工を通してなされた。自分の気づきを早急に言葉にして定着しようとすると、どうしてもすでにある概念に頼ってしまい予定調和的になる。そうなることを避けて、いったん言葉に頼らず手を使って作品を作るというところがミソだ。

粘土をこねているうちに「平和」という抽象的な概念が、自分なりの形となってそこに現れてくる。そうなった後にようやく言語での説明を与えるのである。

ここでの発表はごく自然で、実に有効であった。作品が自分の意図せざる本音を語っていることに発表者自身が気づき、驚いていたのである。

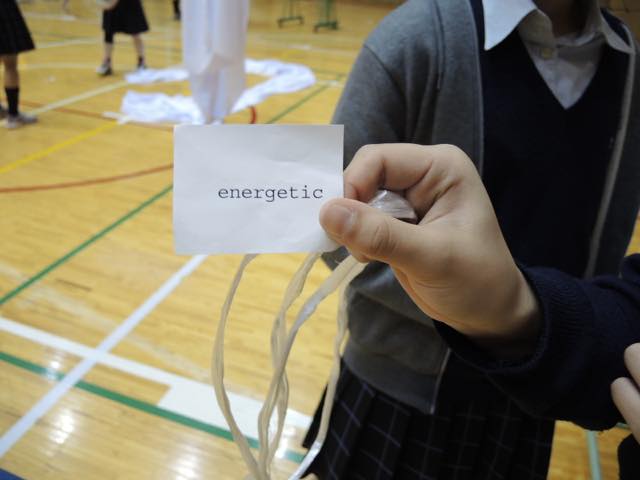

体育館で行われた「インスタレーション」という授業もまた凄かった。何しろ、跳び箱、バレーボールのネットがオブジェ化されることによって、「体育館」として何の違和感もなくこれらの物体を見ている日常性を揺さぶろうというアートそのものの授業なのだ。

もちろん生徒にそれをレクチャーするわけではないし、体育館を少し覗いただけでは体育館が何やら飾り付けられていると感じるだけであっただろう。生徒は与えられたキーワードを元に白い布を巻く対象物を探し、いったんそれを決めたらひたすら布を巻きつけるのだ。

時間が経過していくにつれ、バレーボールもネットも、バスケットボールのゴールも、従来の意味を剥がれた「物体」と化す。その時点でようやく気付く。ここはすでに「体育館」なのではない、「アートが生み出されている場」なのだと。

さすが芸術科井上先生の仕掛け。衝撃が走る。しかも井上先生は講釈はしない。生徒が楽しそうに布を巻いているのを、あちこちのグループに声をかけながら激励する。

このアート授業は、カリキュラムの中に組み込まれた時、従来中等教育ではほとんど手付かずだったアート教育の領域が出現するのではないかと夢想してしまうほど実験に満ちていた。

私たちがいかに「体育館」という空間そして「体育用具」というものを日常的に矮小化して捉えているかということに気づかされる、痛烈にクリティカルな授業であったのだ。

そのほかにも意欲的な授業がたくさんあった。ほぼすべての授業に顔を出してみて感じたことは、かえつ有明の先生方がアクティブラーニング、PBLといった学びに舵を大きく切ったのだということだ。この研究授業の後に行われた授業担当者との意見交換会も活発な議論・対話が行われたという。

今回の研究授業の資料冊子に石川副校長先生の巻頭言が掲載されている。そこでは、教科という枠組みをクリティカルに捉えながら、生徒や教員が何を目的に、何でつながろうとするのか、「評価」ということと併せて、その問いを発し続けていくことの重要性が提起されている。

これまでクリティカルシンキングやアートを教育の中に積極的に取り込んできたかえつ有明の次の展開は、2016年度入試に向けてこれからさらに加速されていくであろう。